Este post es consecuencia de dos hechos inconexos, dos simples acontecimientos que decidí ligar por esas extrañas asociaciones con las que a veces nos sorprende nuestra mente. Sepan disculpar si adolece de cierta incongruencia manifiesta, mera deudora de mis caprichos.

Esta mañana escuché en la radio a un periodista que hablaba, a raíz de una nota publicada en el diario, acerca de la pobreza de lenguaje que impera en ciertos sectores de la Argentina, sobre todo en determinados grupos etarios y de nivel socioeconómico. En concreto se refirió a un estudio reciente que arrojó el dramático resultado de que algunos jóvenes que habitan en las zonas más carenciadas del conurbano bonaerense poseen un vocabulario tan escaso y un intelecto tan poco desarrollado que su facultad de comunicación goza del mismo alcance que la que se produce cuando dos hormigas chocan sus antenas. El periodista manifestaba su preocupación, que es la mía también, por el futuro de una sociedad con una capacidad de expresión por demás acotada.

Frente a una realidad tan plagada de matices, la imposibilidad de contar con elementos que nos ayuden a pensarla echa un diagnóstico muy oscuro y penoso.

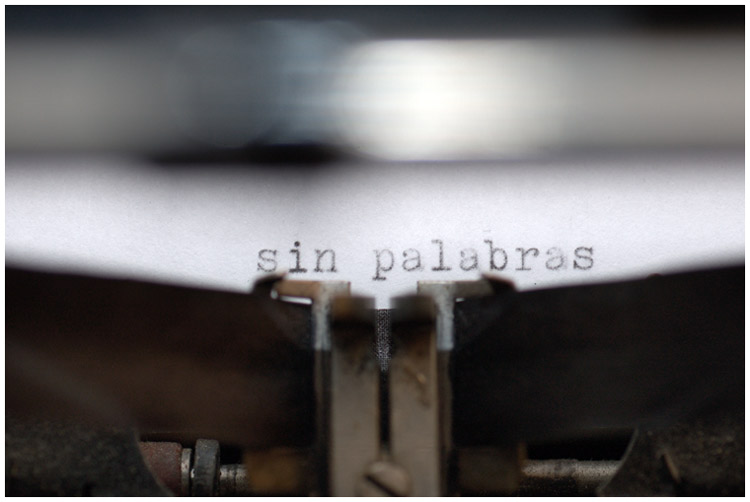

Con estas ideas rondándome la cabeza llegué a mi estudio, encendí la computadora y me encontré con que mi amigo Álvaro comentaba en su muro del Facebook que había terminado la lectura de El legado del Rey Tsongor, de Laurent Gaudé, escritor y dramaturgo francés, ganador del prestigioso premio Goncourt. Recordé entonces que su novela posterior, El sol de los Scorta, escrita con ese tinte épico-mítico en el que su prosa se mueve tan ligera, abrevaba de ese tema: el lenguaje como vehículo para transmitir entre generaciones las claves que nos ayudan a comprender tanto nuestra historia familiar como la de los procesos históricos, tanto los misterios del vasto universo como la miríada de sensaciones que nos invaden en el simple roce con el Otro. La palabra como productora de sentido, el único conjuro contra tanto silencio.

Aquí entonces la nota que escribí hace un tiempo sobre El sol de los Scorta.

"El hombre no es una cosa, sino un drama, un acto... La vida es un gerundio, no un participio... El hombre no tiene naturaleza, tiene historia". J. Ortega y Gasset.

Los mitos, cualquiera sea su origen, son relatos fundacionales, historias que hemos necesitado inventar para dotar de algún sentido a la existencia, para entender las (sin)razones por las que estamos aquí y, a la vez, paliar la angustia que produce la certeza de que un día ya no estaremos. Pequeños esbozos de verdades, productores de sentido, el anclaje de todas las historias que se han narrado desde que el hombre elaboró un sistema de signos para comunicarse y para poder contarse su propia historia como condición necesaria para entenderla.

En tiempos en que la literatura muchas veces naufraga a la deriva, aferrada a las plumas de algunos escritores que reniegan de la idea de que las narraciones deban o puedan poseer un sentido y que se entregan a escrituras cuyo status no debiera pasar del ámbito personal y experimental, el novelista y dramaturgo francés Laurent Gaudé opta por una vuelta al origen de todos los relatos, el mito. A sabiendas de que en ese espacio ficcional anidan agazapadas muchas respuestas a los grandes interrogantes de la humanidad, Gaudé apuesta a esa doble construcción de sentido, y concibe entonces un pequeño universo cuyo relieve se palpa tanto en el anverso como en el reverso.

Vertebrada por una prosa amena y que destila calidez en cada una de las imágenes que evoca, El sol de los Scorta es una novela cuya historia si bien se inscribe en los tiempos que van de finales del s. XIX a mediados del s. XX posee, sin embargo, esa atemporalidad tan propia de las tragedias griegas o shakespereanas en las cuales el destino no es más que una cadena de acontecimientos puestos en movimiento por el simple batir de las alas de una mariposa y sobre el cual los hombres poco dominio pueden ejercer. Un pequeño pueblo imaginario, ubicado en el sur de Italia y que moja sus cimientos en las playas del mar Adriático, es el escenario elegido por Gaudé para situar la saga de la familia Scorta. Allí echa a andar a sus criaturas bajo un sol cansino que tuerce sus espaldas como el peso del error que los concibió. Así como en tantos otros relatos mitológicos, la confluencia estelar al momento de la concepción de esta estirpe familiar no es la más apta para propiciar un linaje de hombres y mujeres honestos y con un futuro promisorio, sino que responde a esa suerte de eventualidad maldita que los dioses a veces propinan como una baraja mal dada. Signado por esas fatuas condiciones y preso del odio acumulado durante varios años de condena, el legendario malhechor Luciano Mascalzone regresa al pueblo decidido a tomar por la fuerza a la mujer de sus sueños, pero no advierte –en su afán ciego de venganza– que un error lo lleva a poseer a la hermana y a engendrar con ella a un joven, Rocco Scorta Mascalzone, que cargará con la ignominia y la transmitirá a su estirpe como un gen maldito. A partir de allí se desencadenan toda una serie de fatalidades que Gaudé hila con la precisión premonitoria de una pitonisa. Es así como ese hijo “mal parido”, una vez adulto, toma de prepo a una mujer muda como esposa y juntos conciben una descendencia de cuatro hermanos que deben luchar para sobrevivir frente a un destino que parece poco dispuesto a los cambios. Pero como en todos los mitos, la desgracia lleva consigo el conjuro para su propia absolución. Para esta familia la salvación, la posibilidad de birlar a la providencia está en el uso que puedan hacer de la palabra, la palabra como una llave que destraba obturaciones, que encuentra salidas y genera sentidos nuevos.

“Hablar una vez. Para dar un consejo, para transmitir lo que se sabe. Hablar. Para no ser simples animales que viven y mueren bajo el silencio del sol”, les pide un día Raffaele Scorta a sus hermanos, sobrinos e hijos. Y así lo cumplen. Pues sólo quienes pueden hacer uso de la palabra y poseen la gracia de transmitirla logran vencer en este fatídico teatro de marionetas. Lo mismo que hace el autor con su novela, posar su cándida prosas sobre unas imágenes meticulosamente construidas para, con el eco de éstas, echar luz sobre la historia. Gaudé escribe porque tiene algo para decir, algo para contar, algo para legar. Y no le escatima al lector la posibilidad de que éste descubra un sentido, ni le importa si es el mismo que él ha querido significar. Su escritura es, pues, amable, resonante, generosa; busca transmitir la íntima convicción de que la palabra, dicha o escrita, posee el mismo poder para mover montañas que el simple aleteo de una mariposa. Y la misma fuerza para torcer el calvario de un destino muchas veces necio.

3 comentarios:

En el relato bíblico, todo viene a la existencia por las palabras pronunciadas por el Creador. A diferencia de otros relatos míticos, no es la sangre de un dios, ni las aguas de un río, ni otros elementos materiales los que originan las cosas que conocemos. Es la palabra, que se revela en todo su poder.

Cuando los seres humanos nos servimos del descomunal poder contenido en esas gotas que expresan la inteligencia del cosmos, ¿acaso no estamos mostrando una herencia divina?

besos

(bueno y, por supuesto, al contrario: ¿negarnos a la palabra no es renunciar a nuestro derecho de alcanzar esa divinidad?)

Hace poco estuve en una sinagoga donde se celebraba un barmitzvá. No era la primera vez que iba a un templo, pero sí fue la primera vez que le presté atención a lo siguiente: en el altar, ese lugar sagrado hacia donde todo converge, no se erige una figura (como Jesús crucificado en las iglesias cristianas), sino los rollos de un pergamino, o mejor dicho: la Torá. La palabra escrita. Menuda diferencia sobre donde reside el poder.

En todo de acuerdo contigo.

Muchos besos.

Besos

Publicar un comentario